皆さんこんにちは株式会社プロストイックです。

本日は葬儀業界におけるデジタルマーケティングの潮流について解説をしていきます。

◆本記事がおすすめの方

-葬儀業界の現在のデジタルマーケティングの状況が知りたいかた

-葬儀業界のマーケティングの特徴を把握できていない方

-葬儀業界に従事している方

葬儀業界と聞くと馴染みのない方も多いと思いますが、全国には約8,000社もあると推定されています。

皆様個人におかれましては恐らくほとんどの方が個人的に利用する機会があるのではあるのではないかと思いますが、かなり堅い内容の記事になりますが、なるべくわかりやすいように解説していきます。

よろしくお願いします!

よろしくお願いします!

葬儀業界におけるデジタルマーケティングの変容

各業界でデジタル化の普及が加速していて葬儀業界も例外ではありません。

わざわざ店舗に訪問をしなくても、お墓はネットで購入できますし、葬儀の相談や手続きもすべてではないですが、ウェブ上で実施が可能です。

また葬儀会社自体もかなり多くユーザー側からすればどの葬儀会社を選んでいいのかわからない状況かと思います。

葬儀業界もその例外ではありません。

従来の広告手法としてテレビCMや新聞の折込チラシ、看板広告が根付いているこの業界において、デジタルマーケティングの普及は情報量もですが顧客との新しい接点を生み出すだけでなく、競争環境における大きな変化が起こりました。

この進化の道筋をたどることで、葬儀業界がどのようにして現代のマーケティングに適応しているのかを解説します。

以前の主流は看板やラジオ、新聞広告

かつて葬儀業界の広告手法は、地域密着型の性質が強く、主に看板、新聞広告、ラジオといった伝統的なメディアに依存していました。(今もこの傾向は少なからず続いています)

特に看板広告は、地域に密着した葬儀場の存在を地元住民に知らせる手段として広く活用されました。

確かに東京を離れるとよく看板広告を見ますね

首都高をドライブしていてもきぬた歯科の広告をよく見るわ

新聞広告もまた、定期購読者をターゲットに葬儀プランや式場の特徴を伝える効果的な手法でした。

しかし、これらの手段には限界があり、その効果が定量的に推し量れないことや葬儀におけるユーザーの予算単価減少から費用対効果が合わないなどの課題が近年では浮上しています。

Web広告やSEOなどの普及がもたらした変化

インターネットの普及に伴い、Web広告やSEO(検索エンジン最適化)といった手法が既に主流となっていてユーザーもネットで検索して葬儀場、火葬場、相続などの手続きについて調べているのかと思います。

これにより、葬儀業界は大きな転換期を迎えます。SEOによって特定のキーワードで検索エンジン上位に表示されることが可能になり、地域名を絡めたローカルSEOが効果を発揮するようになりました。

また、Web広告を活用することで、地域や属性に基づいたターゲティングが可能となり、必要な情報を必要な人に効率的に届けられるようになったのです。

まだご高齢の方は看板やテレビCM、チラシなどを閲覧していますが、どんどん世代交代が起こり徐々にWEBへのシフトが加速しつつあります。

この変化により、従来の広告手法ではリーチできなかった層にも情報を届けられるようになっていて、業界に変化が起こりつつあります。

葬儀業界におけるエリア別のデジタル戦略

葬儀業界ではエリア(地域)別で提供するサービスやプロモーションの形態がやや異なります。

それに応じてデジタルマーケティングの手法も地域ごとの特性に応じて最適化される必要があります。

大別すると都心部と地方エリアでは、顧客行動や広告の効果が大きく異なるため、それぞれに適した戦略が必要です。

都心部はWebが主体(予算やタッチポイント・顧客行動)

都心部では人口も多く、それに伴いインターネット利用率が非常に高いため、Web広告やSEOがマーケティング戦略の中心となっています。

特に、Google広告やYahoo広告を活用し、葬儀場の立地情報やプランを効率的に届ける手法が一般的です。

もちろん高速道路の看板広告や新聞のチラシもありますが、地方と比べてプロモーションの費用もかなり高額になる傾向にあり、経営者目線では費用対効果を推し量れるデジタル広告をメインに押し出している傾向があります。

また、都心部では車を持たない高齢者が多く電車やバスもありますが、簡便さを追求したオンライン相談や予約システムが近年では求められています。

確かに東京を離れるとよく看板広告を見ますね

首都高をドライブしていてもきぬた歯科の広告をよく見るわ

このように、都心部ではデジタルマーケティングが非常に効果的に機能します。

地方エリア(テレビ・ラジオが未だに主流)

一方で、地方エリアでは、テレビやラジオが依然として主要な広告手段として機能しています。

地方に行くと地域に根付いた看板広告を目にする方も多いのではないでしょうか。

これらのメディアは高齢者層に強い影響力を持つため、葬儀業界にとっては重要な広告チャネルです。

しかし、地方においてもインターネット利用が増加傾向にあり、ローカルSEOや広告、SNSを活用した地域密着型のマーケティングが徐々に広がっています。

これにより、地方でもデジタルマーケティングを活用することで、新たな顧客層を取り込むチャンスが広がっています。

次のセクションでは、葬儀業界における具体的なWeb広告戦略とそのトレンドについてさらに詳しく掘り下げていきます。

WEB広告を活用した葬儀業界の戦略とトレンド

現代の葬儀業界におけるマーケティング戦略は、もはやWeb広告なしには語れません。

Google広告やYahoo広告などの検索エンジン広告から、ディスプレイ広告やリターゲティング広告まで、Web広告の多様性は顧客のニーズに応えるための重要なツールとなっています。

また、葬儀業界特有の規模やサービス内容に合わせた戦略が求められるため、他業界と同じ手法では通用しない部分も多いのが特徴です。

GoogleやYahoo広告の活用はもはや当たり前

葬儀業界では、Google広告やYahoo広告を利用した検索連動型広告が主流です。

例えば、「葬儀 東京」「家族葬 安い」といったキーワードに対して広告を表示させることで、潜在顧客に直接アプローチすることができます。

特に、地域密着型の葬儀サービスを提供する企業にとっては、ローカルSEOと連携させた広告展開が効果を発揮します。

また、リスティング広告の優位性は、広告費を柔軟に調整できる点にあります。

需要の高まる時期やエリアに予算を集中させることで、効率的な広告運用が可能です。

一つ傾向があるとしたら、このweb広告の「運用」があまりできている企業が少なく感じる点です。

運用というのはぬか漬けや畑を手入れするのと同じで放置するとすぐに悪化します。ほかの業務と兼務で実施されることも多く、あまり手入れをしていない企業が葬儀業界以外でも多く、葬儀業界でも多い傾向があると表示される広告を見て感じています。

広告のパフォーマンスをリアルタイムで把握できることがweb広告の特性なのでその特性を生かして、改善施策を迅速に講じることがweb広告の戦術面においては非常に重要です。

確かに運用ってちょっと大変ですよね。

専任でやるならまだしも、他の業務も掛け持ちしてるし

続けるって難しいわよね。私もダイエットってなかなか続かないもの

ダイエット中なんですか?

何?なんか言いたいことあるの?

いえなんでもありません!!

ターゲティング広告の成功事例とその秘訣

WEB広告のもう一つの強みは「ターゲティング」ができることです。つまり「どんな人にどんなメッセージを伝えたいのか」をある程度明確にできることです。

例えば、ある葬儀会社では、meta(Facebook)広告を利用して「高齢者の家族を持つユーザー」をターゲットに設定し、家族葬の情報を届けるキャンペーンを実施しました。

この取り組みでは、広告のクリック率が通常の2倍以上に達し、問い合わせ件数が大幅に増加しました。

このように、ターゲティング広告は葬儀業界においても顧客を効率的に獲得するための有力なツールとなっています。

ターゲティング広告を成功させる秘訣は、ターゲット層の明確な設定と適切なメッセージ配信にあります。

また、地域や年齢層、興味関心といった条件を組み合わせることで、より精度の高いターゲティングが可能となります。

葬儀業界においては、狙うべき層は20代~30代より50代~70代の層になることが多いため明確なメッセージと年齢層をターゲットしてプロモーションを行います。

web広告と対比でよく用いられる施策としてSEO(検索順位を上げるための施策)が取り上げられます。

次のセクションでは、葬儀業界がローカルSEOを活用してどのように地域での競争力を高めているのかを具体的に掘り下げます。

ローカルSEOを最大限に活用する方法

葬儀業界においてローカルSEOは、地域密着型サービスを提供する企業にとって非常に重要な戦略です。

SEOの魅力は施策の実施自体が広告出稿ではなく、キーワードをチューニングしたり記事コンテンツを書くことwebサイトの速度を見直すことにあるので、金銭的な費用はかからないことです。

(勘違い防止のためにお伝えすると金銭的費用はかかりませんが、SEO対策は時間がかかるものなので、時間的な費用はかかります。つまり時間をかけてゆっくり対策を講じていると競合に抜かれてしまったり、ユーザーのニーズが衰退してしまうことがあるので、費用が掛からないからゆっくり対策して良いというわけではないことだけご注意ください)

地域ごとに異なる需要や競合環境に対応しつつ、検索エンジンでの視認性を向上させることで、顧客との接点を強化することが可能です。

ここでは、競合分析や地域特有のキーワードを活用したローカルSEOの具体的な手法を解説します。

競合分析による戦略的なSEO対策

これはSEOだけではなくマーケティングすべてにおいての話にはなりますが競合他社を分析すること自社の戦略を組み立てる上では基本中の基本となります。

SEO戦略においても同じで競合がどんなキーワードで検索順位上位を獲得できているかを把握することは基本となります。

特に同じエリアで営業している他の葬儀会社が、どのようなキーワードで集客を行っているのかを把握することで、自社が取り組むべき領域が明確になります。

たとえば、ある地域では「家族葬 格安」や「直葬 料金」といった価格に特化したキーワードが人気だった一方で、別の地域では「仏式葬儀」や「お別れ会」といった儀式の形式に焦点を当てたキーワードが多く検索されているというケースが見受けられます。

このような競合分析をもとに、未開拓のキーワードやトレンドに注目し、自社の強みを活かしたコンテンツを作成することで差別化を図れます。

地方の葬儀会社は「エリア(地名)」キーワードが取れるかがカギ

SEOの目的にも寄るのですが多くの葬儀会社でSEOに取り組む目的は「申し込み」に繋げることかと思います。地方エリアでは特に「地名+葬儀」といったキーワードが競争の鍵を握ります。

たとえば、当たり前ですが「名古屋 葬儀」や「横浜 家族葬」といったキーワードで上位表示されることは、自社の認知もですが地域での顧客を獲得する上でで大きな影響を与えます。

当たり前ですがいきなり検索ボリュームが多いキーワードでの上位表示は獲得できないので、まずは「横浜 南区 家族葬」とか「名古屋 守山市 葬儀」などさらに絞ったキーワードでの上位表示を狙い徐々に検索ボリュームが多いキーワードを狙っていくことが求められます。

そうすることでその地域に限定はされますが、地域特有の独自コンテンツを発信することができ他社との差別化を図ることができるかもしれません。

地域ワードなんて言わないで、もっと大きな山を狙いませんか?〇人がゴロゴロ出るような

地面師ネタはだいぶ古いわよ

このような地域特化型キーワードでのSEO対策では、ローカルな情報を盛り込んだコンテンツ作成が効果的です。

たとえば、地域の文化や風習に基づいた葬儀の進め方や、その地域ならではの慣習を説明する記事は、地元の顧客にとって有益な情報となります。また、葬儀会場のアクセス情報や駐車場の有無、具体的な料金プランを明記することで、検索者の信頼を得ることができます。

さらに、地域のイベントや活動に関連付けた情報発信も有効です。「地域の終活セミナー」や「地域限定プラン」の案内など、地元との関わりをアピールすることで、親近感を与えられるでしょう。

次のセクションでは、SNSを活用した葬儀業界のデジタル戦略と、その最新トレンドについてさらに深掘りしていきます。

SNSがもたらす新たなデジタル戦略とトレンド

SNSは今や葬儀業界にとっても欠かせないマーケティングチャネルの一つとなっています。

プライベートな空間で消費者に直接情報を届けられるSNSは、ターゲット層へのアプローチやブランドイメージの構築に大きな効果を発揮します。

ここでは、主要SNSプラットフォームの活用方法や最新トレンドについて詳しく解説します。

metaやInstagramでの情報発信は当たり前

Facebook(現在のmeta)やInstagramは、特に中高年層をターゲットとした情報発信に適しています。

葬儀業界では、サービス内容やプランの詳細を写真や動画でわかりやすく伝える投稿が多く見られます。たとえば、温かみのある式場の写真や、地域の風習に寄り添ったプランを紹介する投稿は、消費者の心を掴むコンテンツとなります。

さらに、Facebook広告を活用すれば、地域や年齢、家族構成といった条件で細かくターゲティングが可能です。

一方、Instagramでは、ストーリーズやリールを活用して短時間でインパクトのある情報を届けることができます。こうした動的なコンテンツは、視覚的な訴求力が高く、短期間での拡散力が期待できます。

最近ではTikTokでの情報発信が増加

TikTokは、若年層を中心に爆発的な人気を誇るプラットフォームですが、近年ではその影響力が幅広い年齢層に広がっています。

Tiktokは若年層が多く閲覧していると思われていますが、徐々に中高年層のユーザーも増えています。過去のFacebookと同じで最初は若年層が多かったが、徐々に中高年層が増えてくるという傾向がtiktokにも表れています。

葬儀業界にいるインフルエンサーの傾向をみると一般的な告知やサービスの紹介というよりも、親しみやすい雰囲気で葬儀に関する豆知識や業界の裏話を伝えるコンテンツが増えています。

企業からの発信だと少し硬くなってしまいがちだけど、目的はエンゲージメントだからね

あなた、エンゲージメントなんて言葉知ってるのね

たとえば、「葬儀の準備でよくある質問トップ3」や、「知らないと損するお葬式の基礎知識」といった短い動画が、情報性とエンターテイメント性を兼ね備えた内容として注目されています。

また、TikTokのアルゴリズムは拡散力に優れており、質の高い動画は短期間で大量の視聴者にリーチする可能性があります。これを活用すれば、従来リーチできなかった層にもブランドの認知度を広げることが可能です。

動画コンテンツが葬儀サービスに与える影響

SNS全体で注目を集めているのが動画コンテンツ(多くはYoutube)です。

動画は写真やテキストよりも多くの情報を直感的に伝えることができるため、葬儀業界でもその活用が広がっています。

たとえば、式場のバーチャルツアーや、実際の葬儀の流れを紹介する動画は顧客がサービスを具体的にイメージするのに役立ちます。

さらに、感動的な演出やお客様の声を動画で共有することで、サービスの品質や信頼性を強調することができます。

動画コンテンツは、SNSだけでなく、公式サイトやメールマーケティングでも活用できるため、その影響力は広範囲にわたります。

次のセクションでは、軽視されがちな「デジタル口コミ戦略」に焦点を当て、効果的な口コミの活用方法とその重要性について深掘りしていきます。

各社が未だに軽視しているデジタル口コミ戦略

口コミは古くから顧客獲得の重要な手段とされてきましたが、デジタル時代における口コミの影響力はさらに大きくなっています。

消費者がサービスを選ぶ際、口コミサイトやSNSでのレビューを参考にするケースが増えており、葬儀業界も例外ではありません。しかし、このデジタル口コミ戦略を効果的に活用している企業はまだ少数派です。

その背景と具体的な対策について詳しく見ていきます。

ターゲットの高齢層は観ないと思いがち

多くの葬儀会社が、「高齢者層はインターネットで口コミを見ない」と考えがちです。

しかし、実際には逆で高齢者ほど口コミ(他の人の声)を参照する傾向があり、デジタル上での口コミが意思決定に影響を与えています。これは高齢者ほど高度なインターネットの使い方をしないので、他の人超えをダイレクトに参照する傾向があるからです。

僕のばあちゃんは自分自身を信じないで口コミしか信じないよ。

もっと自分を信じていいわよ

例えば、「家族葬を検討中だけど、信頼できる葬儀会社を探している」といった検索に対して、良い口コミが多数表示されることは、重要な安心材料となります。

また、高齢者自身もスマートフォンを使うケースが増えており、特に地方では「〇〇(地名) 家族葬 評判」といった検索が見られるようになっています。

このようなトレンドを見落とさず、高齢者層やその家族に対して適切な口コミ戦略を展開することが求められます。

口コミは積み重ね

デジタル上の口コミは一夜にして大量に増えるものではありません。

口コミを積み重ねるためには、日々のサービス向上や、顧客満足度を意識した取り組みが必要です。具体的には、葬儀終了後にアンケートを実施し、その結果を元に改善を続けることで、良質な口コミを生むきっかけを作れます。

また、Googleビジネスプロフィールの最適化も欠かせません。写真や口コミ、投稿機能を積極的に活用し、顧客が葬儀会社を選ぶ際に信頼感を与えることが重要です。

さらに、Googleビジネスプロフィールや口コミサイトで、顧客が気軽にレビューを書ける環境を整えることも重要です。また、投稿された口コミに迅速かつ丁寧に返信することで、企業としての誠実さや信頼感をアピールすることができます。

次のセクションでは、葬儀業界におけるAI技術の活用と、それが次世代マーケティングに与える影響について掘り下げます。

AI技術を活用した次世代のマーケティング

人工知能(AI)は、さまざまな業界でその可能性を広げていますが、葬儀業界でも新たな価値を創出しています。

特に、顧客対応の効率化や、データを活用した戦略的なマーケティングは、AI技術によって大きな進化を遂げています。次世代の葬儀業界を見据えたAIの活用例を具体的に見ていきましょう。

AIチャットボットで顧客対応を効率化

葬儀に関する相談は、多くの場合急を要するものもあります。

時間対応が求められる中で、AIチャットボットはそのニーズに応える強力なツールとなります。

たとえば、遺族が深夜に「費用はどれくらいか」「手続きに必要な書類は何か」といった質問をした際、AIチャットボットは迅速かつ正確に回答を提供できます。

この技術を活用することで、人的リソースを節約しながらも、顧客満足度を向上させることが可能です。

また、AIチャットボットは、問い合わせ内容を記録し、統計データとして活用することもできます。これにより、どのような情報が最も多く求められているかを分析し、サービスやマーケティング戦略の改善に役立てることができます。

AIを活用できるかどうかで今後の企業のあり方が分かれる

AIの導入は単なる技術革新ではなく、企業の競争力を左右する重要な要素となっています。

今後、AIを効果的に活用できる企業と、そうでない企業の間には大きな差が生まれるでしょう。

たとえば、AIを使った顧客データの分析は、ニーズの変化を早期に察知し、適切なサービスを提供するための重要な鍵となります。

さらに、AIはターゲット広告やパーソナライズされたマーケティングでもその威力を発揮します。たとえば、過去の問い合わせ履歴や顧客の行動データをもとに、「家族葬を検討している顧客に最適なプラン」を提示することで、顧客の期待を超えるサービスを提供できます。

AIを活用することで得られる利点は計り知れませんが、導入には適切なリソースや計画が必要です。葬儀業界においても、AIの活用が未来の成功を決定づける要因となるでしょう。

次のセクションでは、競合他社との差別化ポイントの明確化に焦点を当て、広告予算の最適化や効果測定の重要性について深掘りしていきます。

競合他社との差別化ポイントの明確化

葬儀業界は競争が激しい市場であり、他社との差別化を明確にすることが生き残るための鍵となります。

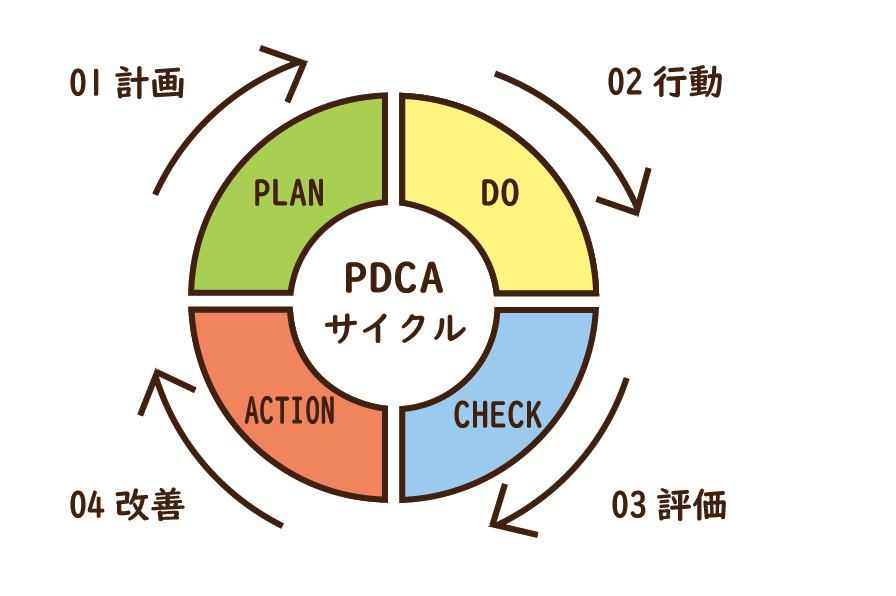

差別化を図るには、顧客ニーズを深く理解し、それに応える具体的な戦略を立てることが重要です。広告予算の最適化やPDCAサイクルを活用することで、持続可能な成長を実現する方法を探っていきます。

競合との差別化を図るために葬儀の規模や予算・セット売りなどで差別化

葬儀業界では、競合との差別化が重要です。

同じ地域内に複数の葬儀会社が存在する場合、どの会社を選ぶべきか迷う消費者に対して、自社の強みを明確に伝える必要があります。

たとえば、低予算での家族葬プラン、宗教や文化に配慮した多様なサービス、オプションをセットにしたお得なプランなどが差別化の一例です。

このような差別化要素をWeb広告に盛り込むことで、特定のニーズを持つ顧客に響くメッセージを届けられます。特に、画像や動画を活用したディスプレイ広告では、視覚的に訴求力のある広告を作成することで他社との差別化を強調できます。

広告予算を最適化する方法

限られた広告予算を最大限に活用するためには、投資対効果(ROI)を意識した運用が不可欠です。

まずは、最も効果が期待できるチャネルを見極めることから始めましょう。Google広告やYahoo広告は費用対効果が高い反面、競争が激しいため、予算配分を慎重に行う必要があります。

また、データを貯めてからGoogle広告やYahoo広告でリターゲティング広告を活用することで、一度サイトを訪問した潜在顧客に再度アプローチする戦略も効果的です。

広告費を効率的に使うためには、リアルタイムでパフォーマンスを確認しながら柔軟に調整を行う仕組みを整えることが求められます。

効果測定と改善を繰り返すPDCAサイクル

PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルは、デジタルマーケティング戦略の基盤として非常に有効です。計画(Plan)を立てて実行(Do)し、結果を測定(Check)して改善(Act)を繰り返すことで、マーケティングの精度を高めることができます。

例えば、ある広告キャンペーンのクリック率が低い場合、その原因を分析して改善する施策を講じることで、次回のキャンペーンでより良い結果を得られる可能性が高まります。

こうしたプロセスを繰り返すことで、葬儀業界でも安定した成果を上げることができます。

持続可能な成長を実現するデジタルマーケティングの未来

持続可能な成長を実現するには、短期的な成果だけでなく、長期的な視点で顧客との関係を築くことが重要です。

デジタルマーケティングを通じて信頼を得ることで、葬儀という人生の重要な瞬間に選ばれる存在となれるのです。

デジタル運用の考えがない企業・人が多すぎる(めんどくさいから)

ここまでは葬儀業界においてのデジタルマーケティングの施策(web広告・SEO・SNS・口コミ・AI)について主に解説してきました。

最後にどの施策にも共通する大事なことをお伝えします。それはデジタルマーケティングは「運用」が全てということです。

どれだけ良い戦略をとってもいずれは形骸化しますし、その成果を持続させるためには「運用」をすることが非常に重要です。

この持続性・継続性は言わば「忍耐力」とも言えます。皆さん、毎日10年間365日朝ごはんに納豆食べれますか?

毎日決まって10時にSNSの投稿をすることができますか?もちろんできる方もいると思いますが実はごく少数はなのです。

なぜかというとそれは「飽きる」「ほかに忙しいタスクができた」「続けるのがしんどいから」などいろいろと理由はあると思います。

つまり「運用=続ける」ということは非常に難しいのです。

だから成果は持続しないし、続けない人が多いのです。

しかしデジタルマーケティングは「運用」つまり継続が命で続けて改善を繰り返すことが命題です。

確かに投稿が続いているYoutuberとかインフルエンサーの投稿は僕もよく見るね

続けれていれば視聴者がきちんとついてくるってことね

葬儀業界の中には、デジタル運用の重要性を理解しつつも「手間がかかる」という理由で取り組みを後回しにしている企業が少なくありません。

しかし、この姿勢は競争が激化する中で大きなリスクを伴います。

逆に突発的・一時的な成果は意味がない

逆説的に考えると続けもしないで「突発的(一時的)」な成果は何の意味もありません。

短期的なキャンペーンで一時的に成果を上げることの方が実は簡単に可能ですが、それが継続しなければ逆にコストがかかり業績悪化に繋がりかねます。

先ほど挙げたWEB広告やSEOも「運用」が非常に重要になり、継続して改善することで徐々に成果が表れてきます。

デジタル運用は「積み重ね」が重要であり、計画的な施策を継続することで初めて安定した成果が得られるのです。

どれだけ業績が良くても成果が継続しなければ生き残れない

どれだけ良い企画を練ってもそれが一発で終わってしまっては売上や利益は一時的なものに留まってしまうことが自明です。

一時的な成功ではなく、持続可能な成長を目指す必要があります。

特に葬儀業界では、顧客の信頼を得るための努力を怠らず、長期的な関係構築を重視する姿勢が求められます。

口コミこそまさに運用の成果が如実に現れる典型例

口コミはデジタル運用の成果を直接的に反映する重要な指標です。

口コミを書いてくれる確率は業界にもよりますが1%以下(つまり100人に1人程度)と言われています。

つまり「口コミの量・質=利用者数×1%×顧客満足度」で決まるわけです。

満足度については高くても低くても口コミに繋がる可能性があります。

つまり顧客満足度を高め、信頼される存在となることで、口コミが自然に増えていくので、これこそまさにサービス自体運用に加えてデジタルマーケティングの運用を継続的に行い、口コミに繋がります。このような積み重ねが、長期的な成功を支える基盤となるのです。

10年後の葬儀業界を見据えたデジタルトレンド

ここまで各デジタル施策やこれからのトレンドについてお話をしてきましたが、結局のところ「顧客価値」をいかに出せるかがカギとなります。

これからの葬儀業界はデジタル化の進展に伴い、大きな変革を遂げる可能性もあります。

近年は葬儀単価の低下が著しいといわれていて、家族葬を中心に最小単位で葬儀を終える方々が増えてきている傾向があると業界内では言われていますが、その中で他社に真似できないサービスを提供や地域密着型のサービス強化など顧客との長期的な関係を築くことが生き残りのカギとなります。

デジタル化による地域密着型のサービス強化

デジタル化は、地域密着型サービスの新しい形を創り出します。

たとえば、地元のイベントや慣習に合わせたオフラインのプロモーションを中心に実施してきたが、顧客ニーズに合わせてオンラインにもタッチポイントを増やして顧客に合わせたカスタマイズプランを提案することで、地域住民のニーズに応えられるようにするなど工夫も必要となってきます。

デジタル上での顧客との長期的な関係構築の重要性

デジタルマーケティングを通じて顧客と長期的な関係を築くことは、10年後も生き残るための重要な戦略です。

定期的な情報発信や、顧客が困ったときにすぐに頼れる存在であることを示すことで、信頼関係を強化していく必要があります。

まとめ

いかがだったでしょうか。

本記事では葬儀業界のデジタルマーケティングトレンドや施策、今後について解説をしました。

各施策の重要性や今後も大事なのですが結局一番伝えたかったのがデジタルマーケティングは「運用が一番大事」ということです。かなり地道な作業が多いので、途中で頓挫してしまう方も非常に多いです(成果が出るかもよくわからないし)。

なので運用とは言い換えれば「耐久レース」であり、「我慢大会」でもあります。こう表現すると「え、、何それ」「やだなぁ」と言われる方も多いのですが、これをこなし続けてきた企業が愚直に成長をしているのです。

まだまだ葬儀業界のデジタルトレンドについて解説をする予定ですので、ぜひ定期的にチェックをしていただけると幸いです。

株式会社プロストイック

株式会社プロストイック