皆さんこんにちは株式会社プロストイックです。

今回は音声2025年4月にリリースされてアニメ動画生成ツールである「AnimonAI」(アニモンエーアイ)について解説をしていきます。

- アニメの動画を生成したい

- 元画像から動きのある動画を生成したい

- 画像のキャラを動かしてみたい

ちなみに当サイトではAI系の記事がよく読まれている記事TOP3を独占しており、以下によく読まれている記事をピックアップします。

Animon.aiとは?アニメ制作の常識を変えるAIツール

アニメーション制作と聞くとどうしても「プロの世界」「莫大な時間とコストが必要」といったイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。

確かにこれまでは絵を描き、動きをつけ、編集するという膨大な工程が必要であり、個人が簡単に挑戦できる領域ではありませんでした。

せめてもの抵抗としてgif画像を作るのが限界という方も多かったのではないでしょうか。

しかし、そんな常識を根底から覆すツールが登場しました。それが「animonAI」です。

静止画一枚から短いアニメーションを自動生成してくれる、まさに“アニメ版AI革命”とも言える存在です。しかもこのanimonAIは日本発、そして世界初となるアニメ専用AIという点でも大きな注目を集めています。

この記事では実際に使ってみた体験談を交えながら、animonAIがどんなツールなのか、どこがすごいのかをリアルに紹介していきます。まずは、その基本機能から見ていきましょう。

静止画から5秒のアニメ動画を自動生成

animonAIの最大の特徴はなんといっても「1枚の静止画から、わずか数分で5秒間のアニメーションを自動で作り上げる」という点です。

これを聞いただけで、ちょっと信じられないと感じる人もいるかもしれません。筆者も最初は半信半疑でしたが実際に使ってみると、けっこう驚かされました。

使い方は非常にシンプルでまずは好きなイラストやキャラクターデザインの静止画を用意します。

これをanimonAIにアップロードし、あとは簡単な指示を与えるだけ。たとえば、「髪をなびかせる」「手を振る」「まばたきする」といった動きを選択すると、数分後には滑らかに動く5秒間のアニメ動画が完成します。

この時、注目したいのは動きの自然さです。プロンプト次第なところはありますが、単なる拡大縮小や揺らしではなく、しっかりと骨格や重心を意識したリアルなアニメーションになっているため、「gifではない動く画像」がAIで作れます。

筆者の体験談では手描きのキャラクターイラストを使って、髪の毛をなびかせながら笑顔を見せるアニメを作ってみましたが、仕上がりを見た瞬間、「おお!すご!」と声が出ました。(シンプルな感想ですいません)。手作業で作るなら数時間以上かかるはずの作業がたった数分で終わりました。

当たり前ですがプロのアニメーターが作る超高度なモーションには及びませんが個人クリエイターがSNSやYouTube用に使うなら、十分すぎるクオリティです。

特に、「動きのある作品を作りたいけど、アニメ制作はハードルが高すぎる」と感じていた人が多いでしょうから、animonAIはまさにそういった人に対してクオリティの高い動画生成AIツールになるでしょう。

これまで「アニメを作るには、たくさんのコマを描かないと無理」という常識がanimonAIの登場によって大きく変わりつつあります。

日本発、アニメ専用AIとして世界初の試み

animonAIがさらに特別な理由はただの汎用画像生成AIではないという点です。それは「日本式アニメ」に特化して開発された、世界初のアニメ専用AIであるということです。

従来のAIツールたとえばMidjourneyやStable Diffusionなども静止画生成においては非常に高性能ですが、「絵を動かす」領域ではまだ試行錯誤の段階でした。

特にアニメの独特なリズム、間の取り方、キャラクター表現においては西洋のCGアニメやリアル志向とは大きく違う文化的ニュアンスがあります。

そこに正面から向き合ったのが、このanimonAIです。

開発元は日本のアニメ業界にも深く関わるクリエイターたちとAIエンジニアたちのコラボレーションチーム。彼らはアニメ独自の表現——たとえば「瞬きのタイミング」「セリフに合わせた微細な動き」「止め絵の美学」といった細かい演出ポイントを徹底的に学習させ、AIに組み込んでいます。

また、animonAIは「簡単に作れる」というだけでなく、「アニメ文化をリスペクトした上で拡張していく」というビジョンを持っています。量産型の安価なアニメを作るためではなく、クリエイター一人ひとりがより自由に表現できるためのツールとして位置づけられているのが、非常に好感を持てました。

今後はさらに進化して「動きだけでなく、キャラクターの表情変化や背景との連動も自動生成できる」ようになる予定だそうです。もしそれが実現すれば、アニメ制作の現場だけでなく、個人YouTuber、VTuber、インディーゲームクリエイターなど、幅広い層にとって革命的な存在になるでしょう。

現時点でもanimonAIは「アニメを作る」というハードルを一気に下げてくれる強力なツールです。体験してみて強く思ったのはこれが単なる流行りのAIツールではなく、アニメ制作の未来を変える種になり得る、ということでした。

初心者向けAnimon AIの使い方ガイド

「animonAIに興味はあるけれど、実際にどうやって使うのかよくわからない」「英語の指示が必要らしいけど、難しそう」と感じている人は多いと思います。特にAIツールに慣れていない初心者にとって、最初のハードルは高く見えるものです。

でも安心してください。animonAIは基本を押さえれば誰でもすぐに使いこなせる設計になっています。実際に筆者も最初は戸惑いましたが、コツさえつかめば驚くほどスムーズにアニメを作ることができました。

この記事では、体験談を交えながら、初心者でも迷わずに使える「画像と動作指示の入力方法」と「複雑な動きやカメラワークの指定方法」について、具体的な英語プロンプト例も交えて丁寧に解説していきます。まずは基本の操作から見ていきましょう。

アカウント登録とログイン後画面

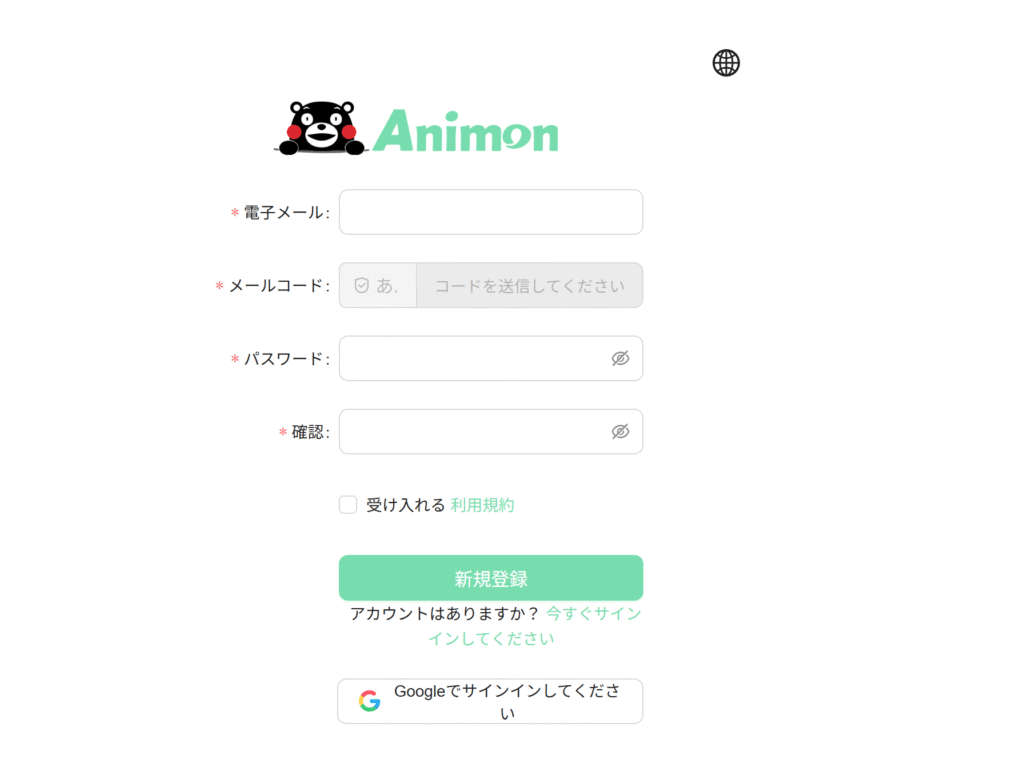

まずはアカウントの登録からです。

メールアドレスやGoogleアカウントがあればすぐに利用可能です。

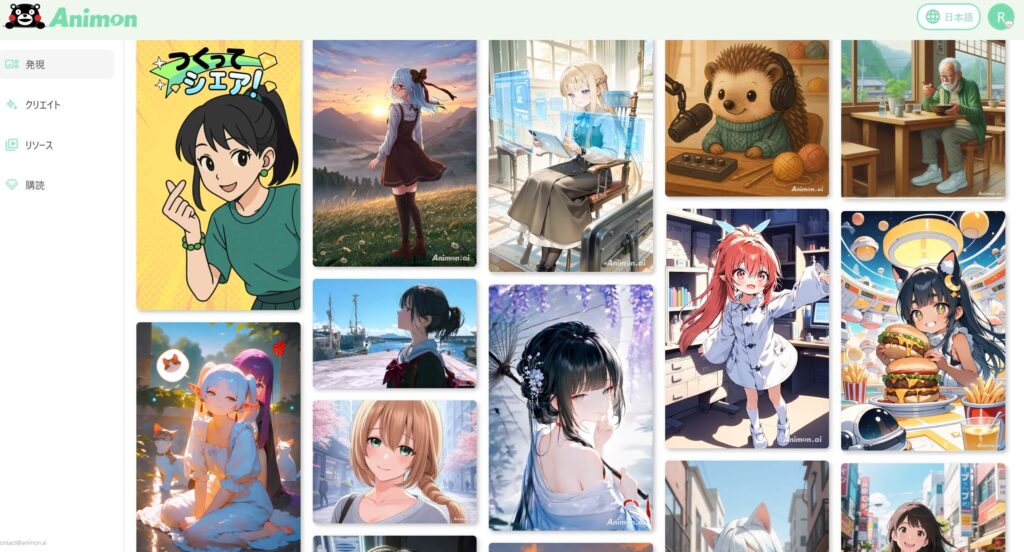

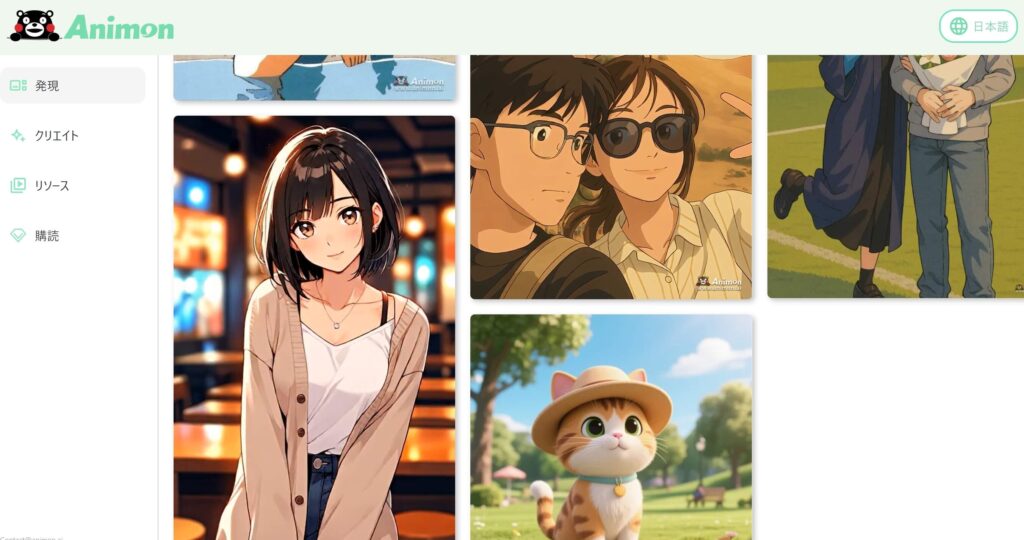

ログインをすると以下のような画面が表示されます。

UI(画面)はとてもシンプルでみんなが作った動画を見る「発見」と動画を生成する「クリエイト」、作った動画を管理する「リリース」の3つです。(左下の「購買」は料金プラン表になります)

発見は他の方が作った動画を見ることができます。

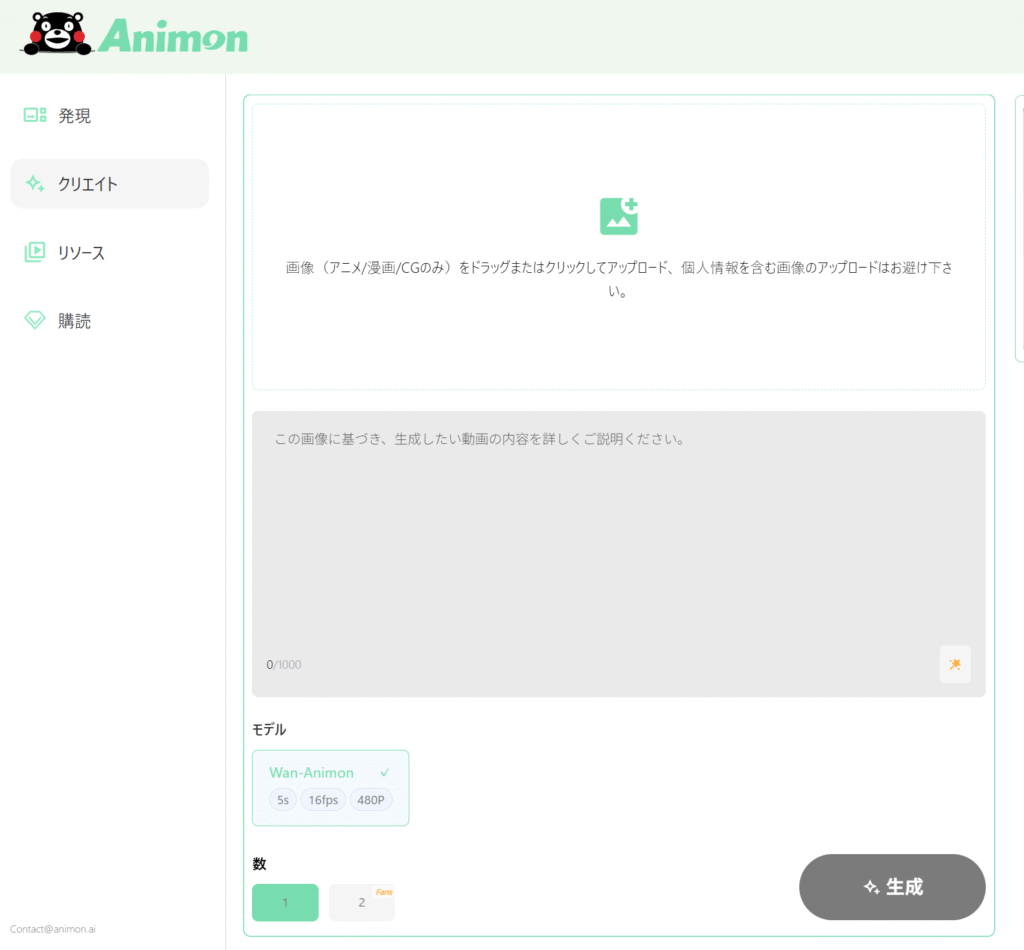

以下は「クリエイト」(実際に動画を生成する)の画面です。後ほど解説しますが、ここに画像を添付してアニメ動画を生成します。

実際に使ってみた!Animon.aiの体験談(動画付き)

アニメ制作のハードルを一気に下げると話題のanimonAI。しかし、「本当に初心者でも使えるのか?」「実際の仕上がりはどうなのか?」という部分は、公式サイトを見ただけではなかなかイメージできないものです。

そこで今回、筆者自身が実際にanimonAIを使ってアニメーションを作成し、その体験談をリアルにまとめました。もちろん、実際に作ったAIアニメ動画も一緒に紹介していきます。

百聞は一見にしかずということで導入から操作までの流れ、無料版でできること、そして使ってみて気づいた想定外の便利ポイントまで、実際に使った目線でしっかりお伝えします。まずは、初心者目線での導入・操作体験からご覧ください。

初心者でも簡単に使える?導入から操作の流れについての体験談

筆者は特別なITスキルを持っているわけではありませんが、サイトがとてもシンプルなので非常に初心者にも使いやすいと思います。公式サイトから無料版に登録して、アニメを作り始めるまでにかかった時間はわずか10分ほどです。

まずアカウントを作成し、ログイン。

その後、「Create New Animation」というボタンをクリックして、手持ちの静止画をアップロードします。ここまでで特に迷う場面はありませんでした。英語表記ですが、UI(画面デザイン)が直感的なので、少し英語が苦手な人でも操作に支障はないはずです。

続いて、動きの指示を入力するステップに進みます。ここでは簡単な英語でプロンプトを書く必要がありますが、

「発見」で他の方が作った動画にプロンプトが公開されているので、そこからコピペ+少しアレンジするだけでも十分に通じます。

筆者は最初に"make the character wave slowly and smile softly"

(キャラクターがゆっくり手を振り、優しく微笑むようにして)

とお試しで入力しました。これだけで、あとはAIがすべて自動で5秒間のアニメーションを生成してくれます。

体感としては、「パラメータをいじったり、細かい設定をする必要がない」のが圧倒的に楽でした。これならアニメ制作未経験の人でも、ストレスなく始められると自信を持って言えます。animonAIは、アニメ制作の世界への入り口を、驚くほど開放的にしてくれるツールです。

【無料版】実際のAI動画を作ってみた(動画付き)

言葉だけでは伝わりづらいので、実際にanimonAIの無料版で作った動画を紹介していきます。

今回使用した素材は、自作のシンプルなキャラのイラスト一枚です。背景は透明、ポーズは立った状態、笑顔のキャラでした。

事前準備

とりあえずこちらの猫をanimonでアニメ動画にしてみようと思います。

しかし残念ながらアニメ風ではない画像はそもそも動画にできないようです。

こちらの猫画像をそのまま入れたらこのような画面表示が出ました。(アニメ画像を入れろとのこと)

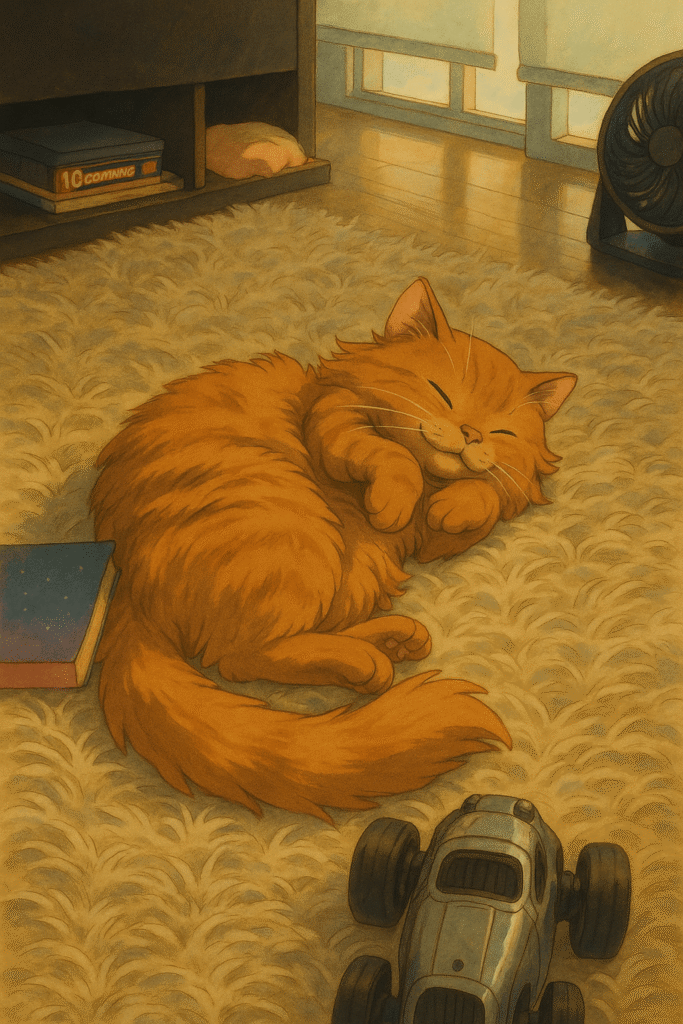

ということでこちらの猫画像をchatGPT先生にジブリ風に変換してもらいました。それがこちらです。

キューーーーーーーーーーーーーーーーーート!!!!!!!!!!!

失礼しました。

それでは、こちらのジブリ風猫画像をプロンプトを入力してアニメ動画に変換したいと思います。

プロンプトには、"make the character wave their hand slowly"

(キャラクターがゆっくり手を振るようにして)と指示しました。

そして生成されたのがこちらの5秒アニメーション動画です。

プリティーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!

大変失礼いたしました。

かなり正確ですよね。たったこれだけの指示で意図した動きをしてくれています。

もう一つ試してみましょうか。続いてはこちらのプロンプトです。

make the character hiphop dance energetically

(キャラクターをエネルギッシュにヒップホップダンスさせて)

画像は坂本龍馬先生の画像で試してみます。

果たして坂本龍馬様は激しくヒップホップダンスできるのでしょうか。

。。。めっちゃ踊ってますね。

最後にカメラワークを試してみたいと思います。

使うキャラクターとプロンプトはこちら。

"make the character jump up and land smoothly"

(キャラクターをジャンプさせてゆっくりと着地させて)

それではこちらをご覧ください。(果たして、、、)

なかなかにシュールですね。

上半身だけの画像からジャンプの姿を動画化するのは少し難しいようです。こちらも失敗例というかできないことの参照として理解しておいていただけるとより良い動画作りが楽しめるのではないかと思います。

まぁこのような感じで、英語プロンプトでの指示はおおよそ通ってるように思います。もう少し厳密なものを作りたい場合は、もっと詳細なプロンプトが必要ですが5秒しか動画を生成できないので、収まり切るシンプルなプロンプトを心がけたほうが良さそうです。

ちなみに、無料版で作成できる動画にはウォーターマーク(ロゴ)が入ります。

正直、「無料でここまでできるなら十分すぎる」と感じました。本格的に複数シーンを組み合わせたり、もっと多くのアニメ動画作成を考えたい場合は有料版への移行を検討すればよいでしょう。まずは無料版で試してみるだけでも、大きな発見があるはずです。

想定外だった便利な機能や気づき

実際にanimonAIを使ってみるといろいろな発見がいくつかありました。

まず一つは、プロンプトの簡単な修正ですぐに微調整ができることです。

たとえば、「動きがちょっと速すぎるな」と感じたときに、プロンプトを"slow down the waving motion"

(手を振る動きを遅くして)次に気づいたのが、カメラワークを自然に追加できることです。アニメーションにわずかなズームインやパン(横移動)を加えるだけで、映像に立体感が生まれ、一気に「ちゃんとしたアニメ作品」感が出ます。坂本龍馬様の動きも"add slow zoom-in to emphasize the character's face"

(キャラクターの顔を強調するためにゆっくりズームインさせて)

というように、プロンプト1行で指示できました。

最後に地味にありがたかったのが、出力ファイルが比較的軽量な点です。高品質なアニメーションファイルでも、1ファイル数MB程度に収まるので、SNS投稿やWebアップロードもラクラク。クラウド保存や共有にもストレスがありません。

これらの想定外に便利な要素を体験して、筆者は改めて思いました。「animonAIは、単なるお手軽ツールじゃない。クリエイターの表現をきちんとサポートしてくれる、本気のAIだ」と。

今後さらに多機能化していく可能性も感じさせるanimonAIですが現時点でも十分すぎるほど高性能です。この記事を読んで少しでも興味を持ったなら、ぜひ一度、ご自身の手で「アニメを作る体験」をしてみてください。

【注意】18歳以上の性的動画・アダルト・グロテスクについて

多くの生成AIではアダルト画像の生成や利用については制限が課されているものが多いと思います。Animonについては18歳以上向け取り扱いのアダルト・グロテスク・性的な画像については利用が可能です。

しかし以下のような注意表示がでるので、必ず利用ルールに従って取り扱いをお願いします。

本コンテンツは年齢認証があります。

本コンテンツを閲覧するには、18歳以上であることを確認したものとみなされます。本コンテンツの利用に伴う全てのリストは自己責任となり、適用される法律に準拠するものとします。

また生成したコンテンツを販売・商用利用するなどの著作権についてはご自身の責任にてお願いします。

AnimonAI利用における便利なプロンプト紹介

実際の体験談を通じてどう使うかはなんとなくイメージできたのかと思います。

画像を選んだらあとはプロンプト次第なので、使うプロンプトをご自身の中にストックしておくことが重要です。

ここでは汎用的に使える便利なプロンプトを一部ご紹介しようと思います。

画像と動作指示の入力方法(具体的な英語のプロンプト例)

作り方がわかったところで、実際にどんな画像に対してどんな指示をすればいいのかについて解説をします。

animonAIの基本操作はとてもシンプルで、「静止画をアップロードする」→「動かしたい内容を英語で指示する」→「アニメーションを生成する」という流れです。

最初にアップロードする画像はキャラクターがしっかり描かれていて、背景とキャラがはっきり分かれているものがベストです。

特に顔や手など、動きをつけたいパーツがわかりやすいほど、AIが認識しやすくなります。

続いて動作指示を入力します。ここで必要になるのが、簡単な英語のプロンプトです。筆者が実際に使った中で目に見えてわかりやすく効果的だったプロンプトを紹介します。

プロンプト例

例えば、キャラクターに手を振ってほしい場合は"make the character wave their hand slowly"

(キャラクターがゆっくり手を振るようにして)と入力します。例で出力した先程の猫の動画はこちらのプロンプトを使っています。

髪の毛を風になびかせたい場合は"add gentle hair movement as if blown by the breeze"

(そよ風に吹かれるように髪をやさしく動かして)と指示します。女性のキャラクターなんかはこちらのプロンプトが向いていると思います。

まばたきをさせたいときは"make the character blink naturally"

(キャラクターに自然なまばたきをさせて)と書きます。目が動くので一気に動画感が出るプロンプトです。

5秒の動画を創るだけなので本当にシンプルな英語で十分伝わりますし、多少文法が怪しくてもAIは意図を汲み取って動かしてくれます。

筆者も最初はGoogle翻訳を併用しながらプロンプトを作成していましたが、慣れてくると数語だけで指示できるようになりました。

ここで重要なのは、「細かく指示しすぎない」ことです。あくまで“雰囲気”や“方向性”を伝えるイメージで書くと、AIの自然な動きを引き出しやすくなります。筆者も結構指示を細かく分けて試してみたのですが、細かければ細かいほど、意図した動画と違うものができました。

animonAIは柔軟に解釈してくれるため、2~3行程度のプロンプトがベストかもしれません。そもそも5秒の動画しか作れないので、そこまで細かい動きは難しいのかもしれません。

ただ筆者が試した感じでいえば、日本語のプロンプトでも違和感なく指示が通ってることもあったので、英語のプロンプトにこだわらなくても大丈夫そうです。精密なプロンプト通りの動きをしてほしい場合は、英語のほうが良いかもしれません。

複雑な動きやカメラワークの指定方法(具体的な英語のプロンプト例)

基本の動きに慣れてきたら、次はもう少し踏み込んだ動きやカメラワークの指定にチャレンジしてみましょう。これができると、animonAIで作るアニメのクオリティが一気に上がります。

たとえば、キャラクターに「ジャンプして着地する」動作をさせたい場合、"make the character jump up and land smoothly"

(キャラクターをジャンプしてスムーズに着地させて)と指示します。

走り出す動作をつけたいなら、"make the character start running forward energetically"

(キャラクターが元気よく前方に走り出すようにして)と入力します。

さらに、カメラワークを加えたい場合は、"add slow zoom-in on the character's face"

(キャラクターの顔にゆっくりズームインさせて)や、"add slight camera shake to simulate excitement"

(興奮を表現するためにわずかにカメラを揺らして)といったプロンプトを追加することができます。

筆者が試して面白かったのは、"make the character spin around while smiling"

(キャラクターを笑顔で回転させて)という動きをつけたプロジェクトです。ここではご紹介しないのですが、ためにし作ってみたら思った以上に自然なターンモーションが再現されまるでアニメオープニングのワンシーンのような仕上がりになりました。

注意点として、あまりに複雑な指示を一気に詰め込みすぎると、AIが混乱して動きが不自然になることがあります。複数の動きを組み合わせたいときは、順番に指示を重ねたり、1つの動きにフォーカスしたプロンプトを別々に送ったりするのがコツです。

また、英語での表現に自信がない場合でも、ざっくりとした指示でも意外と伝わります。たとえば、"make the character act happy and lively"(キャラクターを元気で楽しそうに動かして)と書くだけでも、それなりにまとまった動きが返ってきます。

こうして「動き」と「カメラワーク」を自在に操れるようになると、animonAIで作るアニメは一段と魅力的になります。まるで本当に演出家になったかのような感覚を味わえるのは、他のAIツールではなかなか得られない体験でした。

初心者でも基本を押さえればすぐにアニメ制作の世界に飛び込めるのがanimonAIの魅力です。シンプルなプロンプトから始めて、少しずつ複雑な演出に挑戦していけば、誰でも表現の幅を広げることができます。

Animon.AIのメリットとデメリット・注意点

アニメ制作の世界に一石を投じたanimonAIですが、実際に使ってみると、そのメリットとデメリットはかなりはっきりしています。便利な点は想像以上に多く、特にクリエイターにとって大きな味方になるポテンシャルを秘めていますが、一方で「まだここは課題だな」と感じる部分もありました。

この記事では、実際に使った体験談をもとに、animonAIの強みと現時点での弱点をリアルに整理していきます。導入を検討している方にとって、判断材料になる内容をしっかり押さえていきますので、ぜひ参考にしてください。

まずは、animonAIを使うことで得られる一番大きなメリットから紹介していきます。

制作時間の大幅短縮とコスト削減

animonAIを使って最初に感じたのは、アニメ制作にかかる時間とコストが圧倒的に減るということでした。これは、実際に使ってみた人間にしかわからないことです。

まぁ5秒の動画しか作れないので30分のアニメ制作がこれでできるわけではないのですが、静止画1枚と簡単なプロンプト指示だけで、工夫次第ですがわずか数秒から数分のショートアニメは創ることができるのではないでしょうかします。

さらに、人件費がかからないことも大きなポイントです。アニメーターや編集者への依頼が不要なので、個人クリエイターでも予算を気にせず量産できる。これはとくに、YouTube、TikTok、SNS運用などスピード勝負の現場で大きな武器になります。

生成できるのは5秒間のアニメ動画・選ぶ画像も注意

アニメの動画を作れるといっても動画の秒数自体は5秒間です。なので細かいプロンプトを書いても動きをつけられるのは5秒間の枠の中だけなので限りはあります。

またチョイスした画像によってもできることに限りがあるので、その画像を使って何をさせたいのか、どんな動画にしたいのかをあらかじめ具体的にイメージしておくことが理想の動画生成に近づくコツです。

筆者の体験談でもわかったように、上半身しかないキャラクターの動画を使って「ジャンプして」って言われても流石に下半身を仮で生成してジャンプさせるようなことはできません。

あくまでベースとなる画像の範囲内で動きをつけるというのが現状の使い方です。

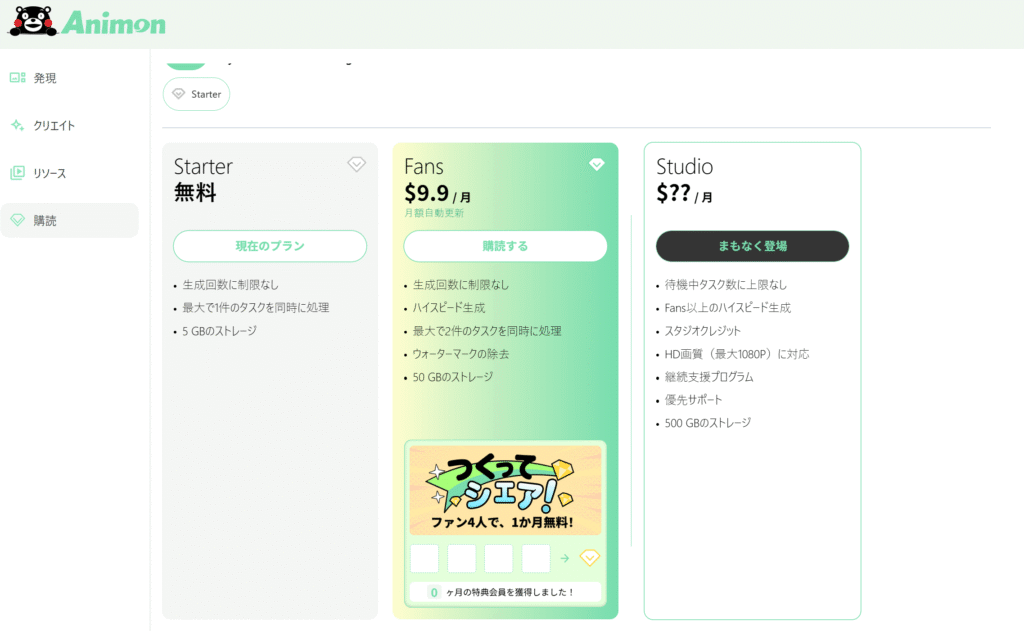

【金額について】無制限の動画生成とシンプルな料金体系

animonAIのもうひとつの強力な魅力は、無料版でも無制限で動画生成ができるという点です。これは他のAIアニメーションツールと比べても、圧倒的に使いやすいポイントだと言えます。

通常、AIツールは「月間生成回数制限」や「出力枚数制限」が設けられていることが多く、たとえば「月に100回まで無料、それ以上は課金」という形態が一般的です。

ですが、animonAIの無料プランでは、一度サブスクリプションに登録すれば、生成回数に制限はありません。何本でも、何時間でも好きなだけアニメを作れるわけです。(しかし5GBのストレージ制限があるので無限に動画を保存できるわけではありません。1つの動画がだいたい3MBくらいなのでかなり保存はできますが)

有料版になるとウォーターマークが消えたり、生成の速度が早くなったりストレージが増えたりします

料金体系も非常にシンプルですね。プランは主に「無料版」「スタンダード版(月額制)」「プロ版(より高品質出力可能)」という分かりやすい3段階。追加課金や複雑なオプション設定がないため、初心者でも安心して利用できます。

現時点での制限事項や改善点

当然ながら、animonAIにも現時点での制限事項や改善してほしいポイントはいくつかあります。使い込んでいくと、特に細かいクリエイティブ作業をしたい人にとっては、気になる部分も出てきます。

まず一つ目は、動きの自由度にまだ限界がある点です。プロンプトで動きを指定できるとはいえ、複雑なアクション(ジャンプしてターンして着地、など)は現状では難しく、あくまでシンプルな動きが基本になります。本格的なバトルシーンや、激しいカメラワークを伴う演出は、現状では手動編集が必要です。

また5秒の動画しか生成できないのでシーンには限りがあります。

二つ目は、表情の細かなコントロールが難しい点です。基本的な笑顔やまばたきは簡単にできますが、「微妙な悲しみを込めた笑顔」や「怒りと驚きが混ざった表情」など、繊細な感情表現はまだ再現しきれません。

三つ目は、背景との連動が弱いこと。キャラクター単体はよく動きますが、背景とキャラクターが一体となった動きを演出するには、まだ工夫が必要です。これも今後のアップデートで期待したい部分です。

また無料版だからかもしれませんが、生成に時間がかかります。大体3~5分くらい待ちます。有料版になるとスピードが上がるらしいので、ここはご容赦という感じですね。

とはいえ、これらは「現段階でここまでできるなら十分すぎる」と感じるレベルの話です。むしろ、このスピード感で進化していることを考えると、数年以内にこれらの課題も大きく改善される可能性は高いと筆者は見ています。

他のAIアニメーションツールとの比較

最後に、animonAIを他の代表的なAIアニメーションツールと比べたときの印象について整理しておきます。

まず、よく比較対象に上がるのは「Kaiber AI」「Runway ML」などです。これらも画像や動画からアニメーションを生成できる強力なツールですが、動きの自然さ、特に日本的アニメ文脈に即した動きに関しては、animonAIが一歩リードしていると感じました。

たとえばKaiber AIは、クールでアーティスティックな表現に強みがあり、Runway MLはリアル寄りな動画加工に優れています。しかし、いわゆる“日本アニメ的な間”や“キャラクター性を活かした演技”に特化したツールは、現状animonAIだけと言っていいでしょう。

また、価格面や使いやすさでもanimonAIは優秀です。他のツールではプロンプト生成に追加課金が必要だったり、複雑なパラメータ調整を求められるケースが多いですが、animonAIは初心者でもすぐに使いこなせる価格設計になっています。

「アニメを作りたい」「キャラを生き生き動かしたい」と思っている人にとって、現時点ではanimonAIが最も手軽で実用的な選択肢と言えるでしょう。

筆者自身、複数ツールを比較してみた結果、「やっぱりanimonAIが一番使いやすい」という結論に至りました。

まとめ:Animon.aiがもたらすアニメ制作の未来

ここまで実際に使った体験をもとに、animonAIの特徴、強み、課題を見てきました。短時間でアニメを作れる手軽さ、動きや表現の自然さ、そして何より「アニメを作る楽しさ」を、誰でも味わえるようにしてくれるこのツールの存在は、まさにゲームチェンジャーと言えるでしょう。

この記事の締めくくりとして、animonAIがもたらすアニメ制作の未来、そして体験を通じて見えてきた課題と期待についてまとめます。

体験から見えた可能性と課題(著作・商用利用など)

現時点ではいくつか注意すべき課題も見えました。特に著作権の問題は、これから本格的に議論されるべきポイントだと思います。

たとえば、既存キャラクターの二次創作をanimonAIで動かした場合、その映像の権利はどうなるのか。(当然ながらキャラクター自体にはそのキャラを生み出した著作者に著作権があるので商用利用については問い合わせや確認が必須になります)。一部のキャラにおいては商用・著作利用が許可されているもの・サイトがありますが、商用利用や収益化を考える場合は、より慎重な運用が必要です。

また、AI生成物特有の「オリジナリティ」の問題もあります。他人と似た動きを偶然生成してしまった場合の取り扱いなど、まだルールが整備されきっていない領域です。

とはいえ、これはanimonAIに限った話ではなく、今後AI全体に関わる社会的な課題と言えるでしょう。技術の進化が速いからこそ、正しい知識と倫理観を持って使うことが、ユーザー側にも求められています。

今後のアップデートに期待すること

animonAIは現時点でも十分に強力なツールですが、さらに進化すればアニメ制作の可能性は一段と広がると確信しています。

今後に期待したいのはまずより複雑な動きや表情表現への対応です。今は基本動作に強いですが、ストーリー性のある演技や、多人数キャラの連携動作などにも対応できるようになれば、短編アニメやミュージックビデオ制作にも本格参入できるでしょう。

また、音声・効果音との連携も面白いテーマです。動きに合わせて自動的に効果音やセリフを挿入できる機能が追加されれば、編集作業がさらに楽になり、より多くのクリエイターが本格的なコンテンツ制作にチャレンジできるはずです。

そしてもうひとつ、スマホアプリ化にも期待しています。現状PCベースの運用がメインですが、スマホで気軽にアニメ制作ができるようになれば、さらに幅広い層にアプローチできるでしょう。

総じて言えるのは、animonAIは「個人がアニメを作れる時代」の扉を開いた存在だということです。

アニメ制作に興味があるなら、是非一度animonAIを試してみてはいかがでしょうか。今のうちに体験しておけば、間違いなく未来の「新しい常識」を先取りできるはずです。

株式会社プロストイック

株式会社プロストイック